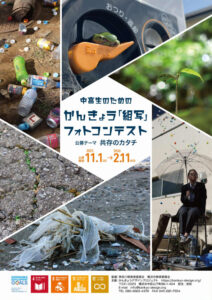

公募テーマ 共存のカタチ

自然環境と人間が対立するのではなく、対話を重ねて、地球も人間も共存できる社会をつくるにはどうしたらよいのだろう。

共存とは、日々の小さな選択の積み重ねで実現できる未来像です。「自然の中で過ごす時間を増やして、感謝の気持ちを育む」「地域の清掃活動に参加する」「SNSで環境の取り組みをシェアする」「公共交通等の利用で環境に優しい社会を目指す」「消費よりも「修理」「再利用」「シェア」を選ぶ」「ベランダの家庭菜園や雨水を活用する工夫から身近な自然との関係性を見つめ直す」など、共存へのアクションは身の回りにいっぱいあります。「SDGsのどの項目に関係しているか」という見方もアクションの範囲を広げられると思います。

あなたの視点で社会や環境を見つめ直し、その気づきを写真という形で表現し、社会に伝えてください。

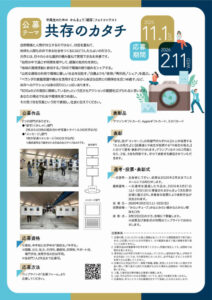

公募作品

2つの部門があります。

◆ 「組写(くみしゃ)」部門

2枚または3枚の組み合わせ写真 + タイトル ( 45文字以内 )

◆ 「メッセージ」部門

1枚の写真 + メッセージ ( 400文字以内 ) ※最終選考会で展示される作品の出力サイズはA4です。

応募資格

※高校、中学校に在学中の「高校生」「中学生」

※国籍、公立、私立、全日制、通信制、定時制、サポート校、専門学校、夜間学校の別は不問。

※各部門1人2作品まで応募可。

応募期間

2025年11月1日(土)~2026年2月11日(水)

応募方法

当サイトの「応募フォーム」より応募してください。

表彰品

アマゾンギフトカード、Appleギフトカード、スタバカード

表彰内容

「組写」及び「メッセージ」の両部門それぞれに【大人が投票する「大人の見方」】と【応募者と中高生が投票する「中高生の視点」】に分けて選考・表彰が行われます。

グランプリは4つのご用意となり、2位、3位も同様です。併せて表彰状も贈呈させていただきます。

選考・投票・表彰式

一次選考

主催者にて行い、結果は2026年2月末までにEメールにてお知らせします。

最終選考

一次選考を通過した作品は、2026年3月21日(土)・22日(日)に開催されるかんきょう文化祭の会場に展示され、来場者の投票により表彰作品が決定されます。

投票日

2026年3月21日(土)・22日(日)

投票会場

「みらいチューブ」 みなとみらい線みなとみらい駅改札口外

表彰式

3月22日(日)の夕方、会場にて開催します。

※ 投票及び表彰式の時間はウェブサイトでお知らせします。

注意事項

- 応募の際、入力いただいた個人情報は当コンテストの運営範囲内で取り扱います。ご応募いただいた方の同意なく、その範囲を超えて個人情報を取り扱うことはありません。

- 応募作品は肖像権等の許可を得てください。問題が発生しても、当団体では責任を負いません。

- 被写体には必ず許可を得てから出品してください。被写体の「個人」が特定できる作品については、その被写体になった方に、必ず作品にすることの許可を得てから応募してください。

- 応募された作品が万が一、無断で転載、複製、流用したものであった場合や作品に関して第三者から訴えや抗議がなされた場合も当団体は一切の責任は負いません。

- 入賞、入選作品の著作権は主催者に帰属します。

- 上記、それ以外のいかなる問題についても、当方では責任を負いません。

- 応募者は、本コンテストの応募規定をすべて承諾したものとみなします。

後援 神奈川県教育委員会 横浜市教育委員会

主催 かんきょうデザインプロジェクト https://kankyo-design.org

〒231-0023 横浜市中区山下町86-1-404 担当 : 武松 E-mail info@kankyo-design.org

TEL 080-6665-4376 FAX 045-681-7554

お問い合せはこちらまで

私たちの日常の真ん中に突然現れた小さな訪問者。自然の中で生きる彼らが、こんな場所に姿を見せるのはきっと私たちへのメッセージ。そう、『自然を忘れないで』と。人間の生活と自然は切り離せないもの。この写真を見て少しだけ立ち止まり、自然とのつながりについて考えてみませんか?

私たちの日常の真ん中に突然現れた小さな訪問者。自然の中で生きる彼らが、こんな場所に姿を見せるのはきっと私たちへのメッセージ。そう、『自然を忘れないで』と。人間の生活と自然は切り離せないもの。この写真を見て少しだけ立ち止まり、自然とのつながりについて考えてみませんか? 約8年前に捨てられたプラスチックのペットボトルが、ほぼ形を変えずに見つかった。私たちは常日頃プラスチックにお世話になっているが、最近は海洋面や地球温暖化の問題からプラスチックをなくそうという話がある。 確かに、何年も前の物が形を残してそこにあるという事実はよくないことだ。しかし今回のペットボトルのような場合、悪いのは自然に分解されないプラスチックだろうか?悪いのは大丈夫だろうと思ってポイ捨てをした人なのではないだろうか。プラスチックはとても難しい問題だと思う。問題を食い止めるためには減らしていかなければならないが、全く使わないことは今はまだ厳しい。私たちが今本にできることは、プラスチックを減らしていこうという意識を持つことやポイ捨てを減らしていく方法を探ることなのではないだろうか。プラスチックそのものを減らす以外のアプローチ方法も今一度考えてみてほしい。

約8年前に捨てられたプラスチックのペットボトルが、ほぼ形を変えずに見つかった。私たちは常日頃プラスチックにお世話になっているが、最近は海洋面や地球温暖化の問題からプラスチックをなくそうという話がある。 確かに、何年も前の物が形を残してそこにあるという事実はよくないことだ。しかし今回のペットボトルのような場合、悪いのは自然に分解されないプラスチックだろうか?悪いのは大丈夫だろうと思ってポイ捨てをした人なのではないだろうか。プラスチックはとても難しい問題だと思う。問題を食い止めるためには減らしていかなければならないが、全く使わないことは今はまだ厳しい。私たちが今本にできることは、プラスチックを減らしていこうという意識を持つことやポイ捨てを減らしていく方法を探ることなのではないだろうか。プラスチックそのものを減らす以外のアプローチ方法も今一度考えてみてほしい。 『地球の上をそっと歩くように、バランスと調和を大切にして暮らすこと』_これはアメリカの先住民の考え方だそうです。この写真は琵琶湖に浮かぶ竹生島の景色です。歴史的な文化財が数多く残るこの島は美しい。けれどその本当の美しさは周囲の湖や木々、鳥などの生態系と共に長い年月を経ても保たれ、何年も、何百年も前を生きた人たちと同じ景色を見られることではないでしょうか。そしてこの景色を何年も、何百年も先に繋ぐために私たちができること、それはまさに『地球の上をそっと歩くこと』だと思います。ゴミを捨てない、過剰包装を避ける、節電をする、そして何より自然環境に目を向けることがその一歩です。私たち1人ひとりの小さな一歩が、環境へのやさしさが未来に美しい景色を繋げる力になると思います。

『地球の上をそっと歩くように、バランスと調和を大切にして暮らすこと』_これはアメリカの先住民の考え方だそうです。この写真は琵琶湖に浮かぶ竹生島の景色です。歴史的な文化財が数多く残るこの島は美しい。けれどその本当の美しさは周囲の湖や木々、鳥などの生態系と共に長い年月を経ても保たれ、何年も、何百年も前を生きた人たちと同じ景色を見られることではないでしょうか。そしてこの景色を何年も、何百年も先に繋ぐために私たちができること、それはまさに『地球の上をそっと歩くこと』だと思います。ゴミを捨てない、過剰包装を避ける、節電をする、そして何より自然環境に目を向けることがその一歩です。私たち1人ひとりの小さな一歩が、環境へのやさしさが未来に美しい景色を繋げる力になると思います。 小さな芽がやがて大きく立派な木に育つように、私たちの小さな行動が、やがて地球にとっての大きな変化を生み出すかもしれません。私たちが起こせるアクションには、どのようなものがあるのでしょうか。例えば、買い物にエコバックを持参する、ペットボトルの代わりにマイボトルを持ち歩く、照明をLEDに替える、など、今日からできることはたくさんあります。 一見関わりが無さそうに感じる地球の環境問題も、私たちの毎日の生活がどこかで関わっている可能性があります。少しでも多くの人がその意識を常に持ち、生活の中でできることを続けることで、持続可能な未来を育てて行けると良いなと考えます。

小さな芽がやがて大きく立派な木に育つように、私たちの小さな行動が、やがて地球にとっての大きな変化を生み出すかもしれません。私たちが起こせるアクションには、どのようなものがあるのでしょうか。例えば、買い物にエコバックを持参する、ペットボトルの代わりにマイボトルを持ち歩く、照明をLEDに替える、など、今日からできることはたくさんあります。 一見関わりが無さそうに感じる地球の環境問題も、私たちの毎日の生活がどこかで関わっている可能性があります。少しでも多くの人がその意識を常に持ち、生活の中でできることを続けることで、持続可能な未来を育てて行けると良いなと考えます。 環境問題に取り組む上で、大きな変化を生むのは実は『あと1手間』です。この写真のように、ラベルを剥がす、ゴミを分別する、といった小さな行動は、一見些細に思えるかもしれません。しかし、それが積み重なれば、大きな影響力を持つことを私たちは知っています。環境保護は特別な人だけが担うものではなく、日常生活の中で誰もができる『あと1手間』の積み上げで成り立っています。その手間を惜しまない意識が、私たちの未来をより良いものにする鍵なのです。

環境問題に取り組む上で、大きな変化を生むのは実は『あと1手間』です。この写真のように、ラベルを剥がす、ゴミを分別する、といった小さな行動は、一見些細に思えるかもしれません。しかし、それが積み重なれば、大きな影響力を持つことを私たちは知っています。環境保護は特別な人だけが担うものではなく、日常生活の中で誰もができる『あと1手間』の積み上げで成り立っています。その手間を惜しまない意識が、私たちの未来をより良いものにする鍵なのです。